历史刚被创造出来,而世界上只有少数人知道

历史刚被创造出来,而世界上只有少数人知道

这个命题还挺大的,很适合自媒体的引流标题。但是我其实还挺喜欢这个标题,有一种史诗感和不知道从哪里来的一丝悲壮感??

这个是今天我在朋友圈看到的Cursor北京线下meetup里某位朋友发在小红书的笔记标题。无疑,探讨的内容就是这一次以生成式AI为首的AI新浪潮,一个新的时代。

📜 Software 3.0:一个新时代的开端

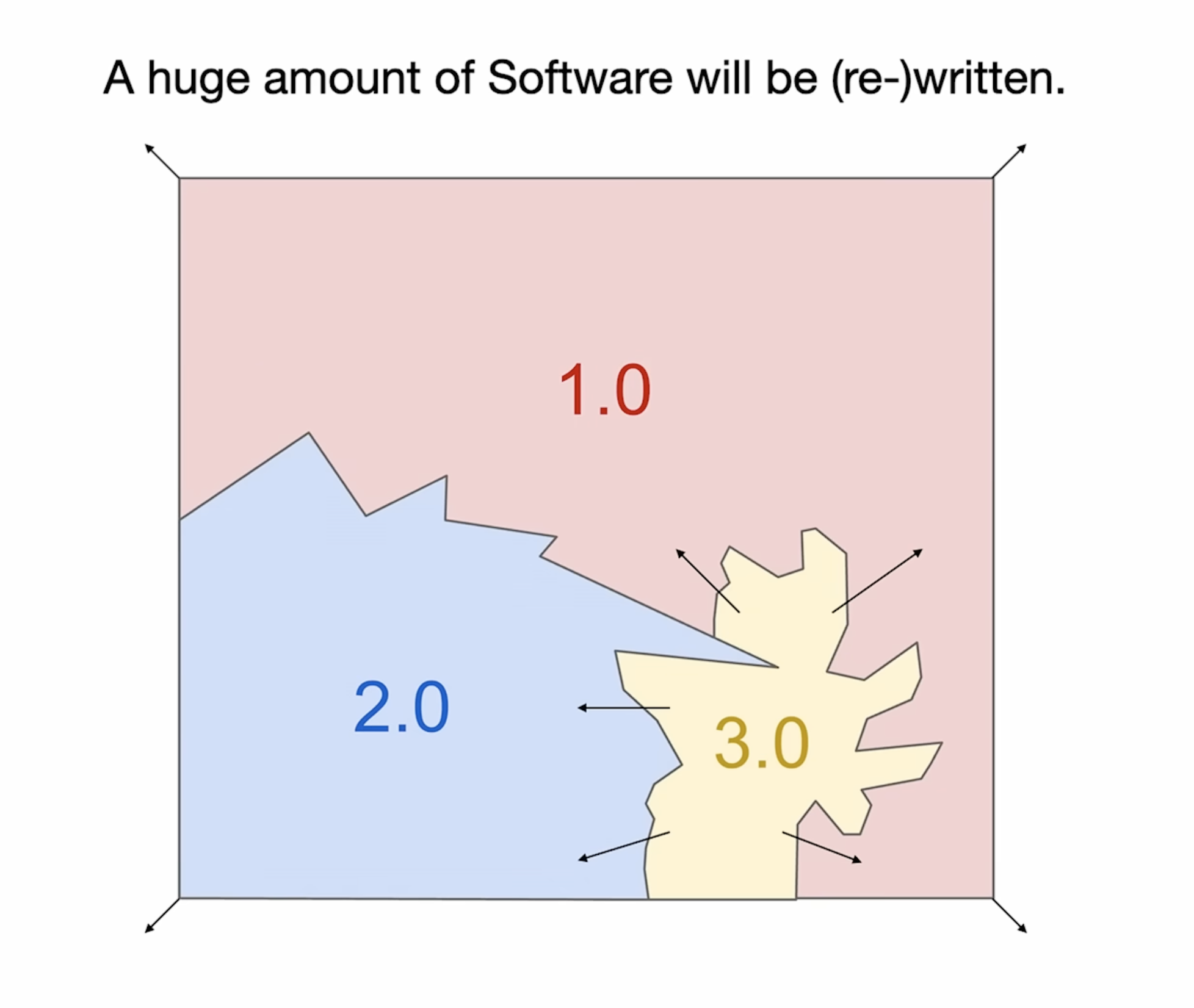

Andrej Karpathy最近在YC AI Startup School里的演讲Software Is Changing(Again)中提到现在进入了Software 3.0时代的概念:Prompt(提示词)是新的编程语言,即将替代传统的手写代码(Software 1.0/2.0)。许多软件系统将被重写,以利用LLMs解析提示并生成行为

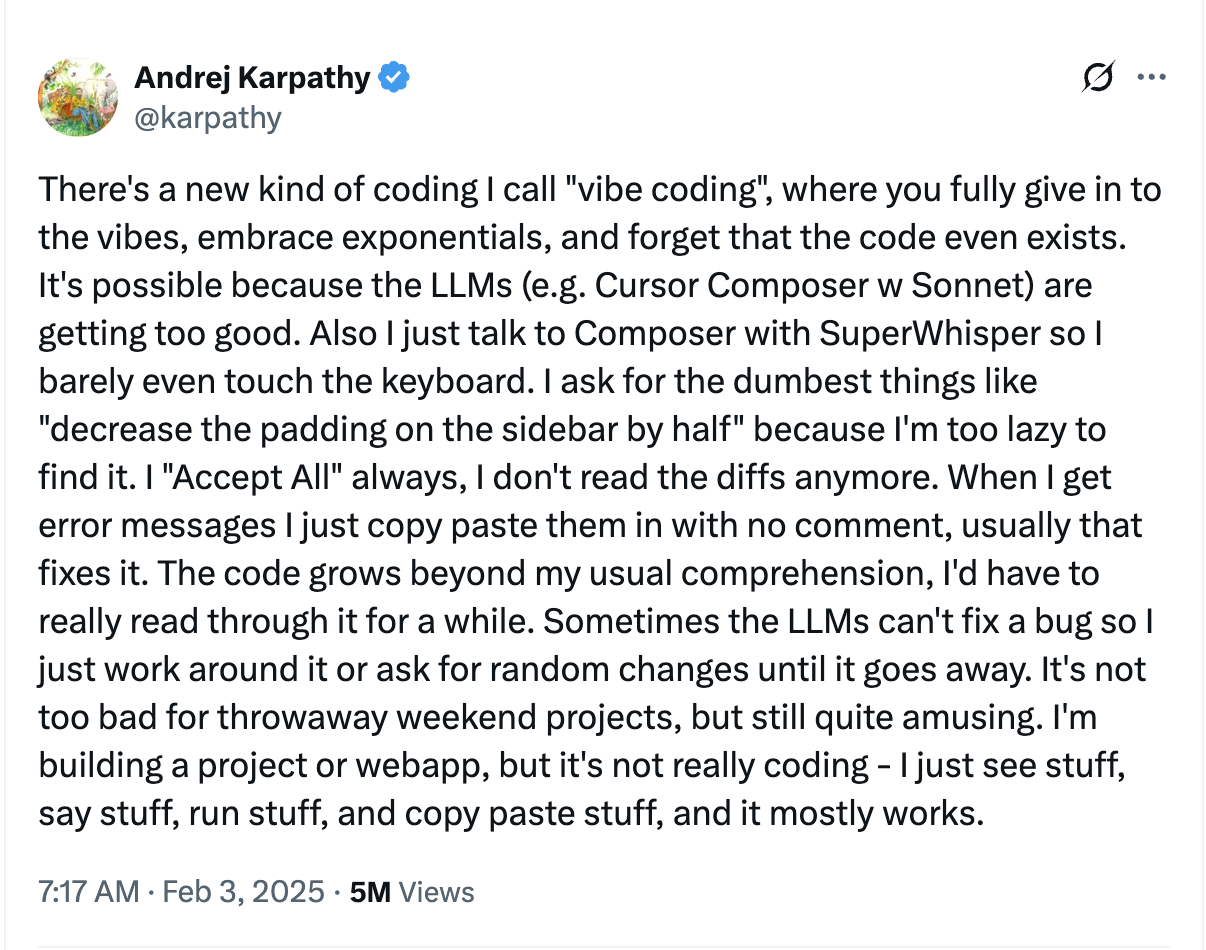

在我看来,这是很有远见又相对合理又具前瞻性的判断。并且如果你还记得的话,之前就是他在今年2月份的时候提出的Vibe Coding的概念

💻 Claude Code:Junior & Senior 都能被替代?

最近我深度使用了Claude Code(以下就称为cc),我和身边的朋友反复表达了我的想法:Cursor及之前基于LLMs的产品可以抬走Junior工程师,而CC可以抬走Senior了,一点也不夸张

我是一名多年的从业者,从上层CURD、底层系统、网络、微服务、容器化、分布式等等均有涉猎,虽然不敢说专家,但至少有自己的一些认知,我能从中窥探出这背后带来的多牛逼和可怕的效应。CC已经达到了高级工程师的水平了

更重要的,我已经很长时间没有进行完整的coding工作了,现在用了CC之后,我看代码的时间都大幅度下降,从最开始命令行操作界面吐槽不能像cursor一样reset,到最后已经习惯全盘接受后,只做端到端的需求验收,但是CC不断表明他自己就能做端到端的验收了。

关于CC,我会找机会单独展开说说。CC真的让我感觉到世界的规则正在被重写,创造它的人先把自己革命了

🔁 温水煮青蛙:变革往往发生在不知不觉中

如果你有深入地应用或者积极跟进前沿的发展,一定对于这个software3.0的提出表示认可,我们可以看到行业的发展其实就是一个又一个的更新的推进c

我们可能经常觉得新推出的LLMs好像也没什么亮点,都是一直在唱的那些东西,这个时候其实正是危险的时候,很多行业的变革就是在这样一次又一次平凡的更新中,达到临界点突破了

一定要让自己对新技术的敏感度提升,才能保持前沿的认知。

🧑💻人人皆可成为创造者

我们其实已经可以看到越来越多的非从业者进入这个领域了,他们可能没有技术背景,但有想法、有品位。他们可以借助AI去build出一个真正有吸引力的产品或服务,这个趋势无人能挡。

我们回归最初,计算机、互联网还有各种APP,给人类带来的是什么呢?最本质的就是拥有比人类更加复杂高效的算术能力,上到天文下到地理,这个是最原始的需求。

包括提升信息的流通速度,这个也是互联网最大的威力,让人类对于信息的产生、吸收和积累都达到了人类历史的巅峰,造就也占据了现代文明很重要的一部分。后来才陆续衍生出满足人类精神需求的东西,比如现在很多APP上的信息可能本质上是没有实际价值的,但是因为能满足人们的各种精神需求而产生了价值,也催生了新的职业。

未来,同样可能在LLM之上诞生出新的职业,新的物种

⚕️从 Medicine 3.0 到 Software 3.0:认知觉醒的重要性

我最近在看的一本书叫《Outlive》,是一本讲医学和认知的,里面提到了Medicine3.0,大体就是Medicine2.0是用现代医学的各类手段去处理疾病,但是对于慢性病来说,已经不太适用了,因为被诊断出来之前是有一段很长的潜伏发展期

这段时间其实如果能进入干预,那么可以很大程度避免未来的悲剧,在慢性病(包括癌症这些)在2.0时代都是跟时间在做斗争,所以作者认为我们应该要进入3.0时代

积极去在较早的时间节点去发现和提前干预。这里面提到了观念或者意识问题我觉得很对,也很适用于套用在我们在聊的AI时代上。我觉得现在影响很多人前进的正是他们的思想观念

🧱 思想的壁垒,才是最大的限制

从历史上各类变革来看,思想建设和教育需要经常很长的时间,这边也是为什么我觉得标题是挺好的一个标题的原因。

我们每个人都可能被经验绑架,尤其是在某个行业或领域工作久了之后。经验可能不再是财富,而是无形的枷锁。尤其是在急速变革的时代,适应力才是最需要的。

很多人会因为固有的观念和想法,对于新的技术和趋势存在一定的偏见或者视而不见,这个在不同的国家、不同地区、不同的行业或领域都是存在的。因为过去的经历,在某个行业里的经验沉淀,极有可能成为阻止我们思维前进的枷锁

最近我看的Sal Khan(可汗学院创始人)的书《Brave New Words》(中文是《教育新语》),郝景芳在推荐中的《让孩子具备与人工智能共舞的能力》一文里有这么一段话:

英国科幻作家道格拉斯·亚当斯说过:“任何在我出生时已经有的科技,都是稀松平常的;是世界本来秩序的一部分。”

我们之所以对 AI 技术反应强烈,要么是因为我们正处于一个事业的高峰期,想要抓住这波变革大赚一把,因此大肆吹嘘其伟大之处,要么是因为我们已经老了,对跟上奇幻变革的技术没有信心,就一直在说这波技术会让人类毁灭。但对于孩子来说不是这样的。让我们惊呼的AGI(通用人工智能)技术,他们只觉得天然而如此。

孩子们生下来就生存在他们所处时代的技术之上。他们打开电子产品就会使用,而不会惊叹智能手机颠覆世界。他们接触 AI 大模型,也不会说什么“机器人要取代人类了”,而只会跟 AI 聊一会儿,然后就一如往常地做自己的事情了。对孩子们而言,AI 就是这么平凡。

他们生来就活在 AI 之中,或者叫AI Native,他们已经司空见惯这些新技术了,他们的学习和成长以及未来的商业都绕不开这些生活中的基础构成,就好像互联网之余我们

我们这一代人很难做到真正“空杯”。我们已经太习惯上一轮技术周期的逻辑了。只能通过后天人为的刻意,去保持童心,保持好奇心,保持学习和拥抱一切新事物的心态,才有可能对冲掉一切固有的认知。

💸 投资前沿技术,就是投资机会本身

为什么一个月要花费那么多时间精力和成本去跟进最新的技术呢?

- 是在为自己创造一个前沿实验的突然

- 是为了抢占熟悉工具的早期红利

- 是想打开新的认知边界

- Just For Fun

- 当然,也有一点点FOMO

这就像90年代,能早早接触计算机的孩子,往往比同龄人视野更加开阔

📍 写在最后:你可以不FOMO,但别闭上眼睛

说了很多,也许有点杂,但是我还是想写下这些思考。

我觉得这可能是一个全新的时代,你可以不FOMO,但别选择闭上眼睛。如果你想要尝试去理解和拥抱的话,也许这篇文章可以提供一些启发

现在的状态就好像一条长长的鞭子打过来,不多的人已经看到鞭了影,但是真正等鞭尾打到身上还需要一段时间,在这期间,你想做什么都是可以的,至少目前我们每个人都有这个选择的权利

Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next: