AI时代的教育反思

今天看了一集挺有趣的公开课,一席的沈辛成分享的:这些被应试教育筛选出来的能力,成为AI时代不重要的能力

他在演讲中深刻剖析了中国当下教育体系与AI时代之间的错位,让我产生了非常强烈的共鸣

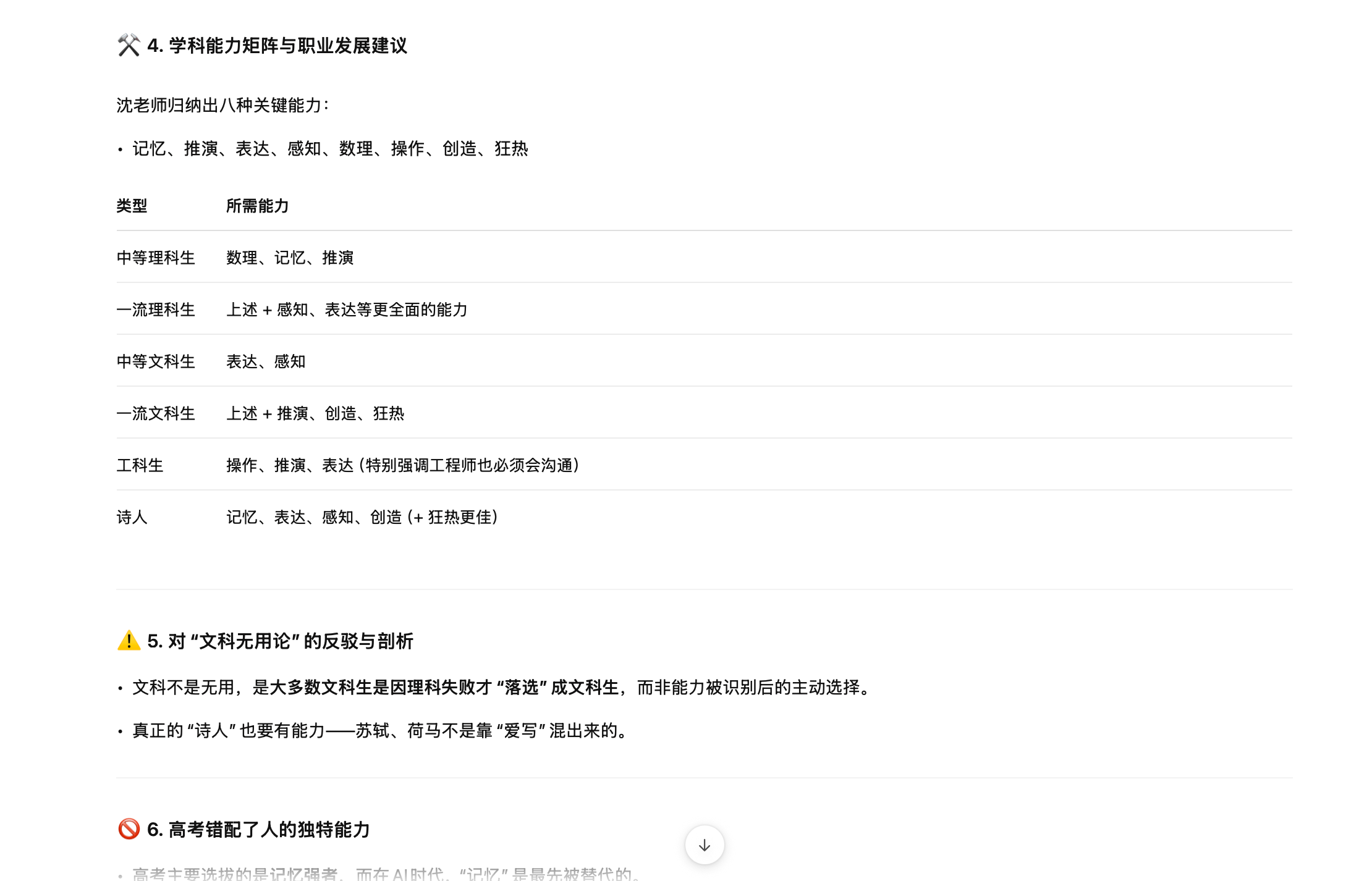

为了给动手能力或意愿比较低的读者行便,我专门下载了完整的演讲内容

然后让ChatGPT帮忙提取了关键点:

如果没有AI,我可能需花费不少时间看内容,慢慢地汇总出这样的内容来。而现在,只需要1分钟,这本身就是一个现实而讽刺的例子

从这个简单的例子我们可以看到,我们在应试教育里习得的能力是有多一文不值?

我们的记忆能拼得过AI么?我们在信息的处理速度上在此前已经无法计算机、手机和网络相比,现在语言处理上更加无法和AI竞争了

或许我们不应该一味追求记忆,而是应该善用AI帮助我们去记忆,就好像现在每个人手里的手机,承载了无数的聊天记录、照片、视频和各类浏览记录等等,这些都是我们的记忆外挂,我们需要召回的时候打开对应的APP搜索即可,我们一直在被现代社会所影响和改变,只不过绝大部分人都“看不到”

应试教育最强调的能力,变成了时代最廉价的能力

🧠 教育与个体命运的错位

我觉得这个也是普世的一个悲哀,政策制定者出发点可能是好的,但是会影响很多个体的一辈子。很多人会把高考当做一个出路,一个阶级跃迁的路径,这没什么问题。但令人遗憾的是,路径和目的之间的认知错位,让许多人的人生被困在一个早已不再合理的系统中

我相信大部分还是逃不多这个怪圈,也很难会有勇气拿孩子的未来就业彩票去“赌”,不过很多人会选择在K12之外去让孩子发觉兴趣爱好,也是一种风险对冲方式。

这也是当下社会大家面临的一个很奇怪的现象,我们很容易在网络上看到一些鸡汤或者让你引发强烈共鸣的内容,然后你很感动,你关注或者三连了作者,然后就没然后了。就好像挺久以前在互联网流行的一句话:这些道理我都懂,但是我仍然过不好一生

🐷 每个人都可以是那只特立独行的猪

就我个人而言,我更希望每个人都能像王小波笔下那只特立独行的猪,而不是被社会打磨成千篇一律的标准件

每个人都应该保持个性,而不是趋于大众趋于普通。普通大众千篇一律,有个性的个体各有精彩。

在新世代的年轻人身上,我看到更多元、自由、开放的选择。这让我感到乐观,我觉得人类整体而言是一直在发展前进的,有值得诟病的东西,但是依然无法阻挡很多个体的思想发展和进步,并且借助个人的影响力去影响更多的人

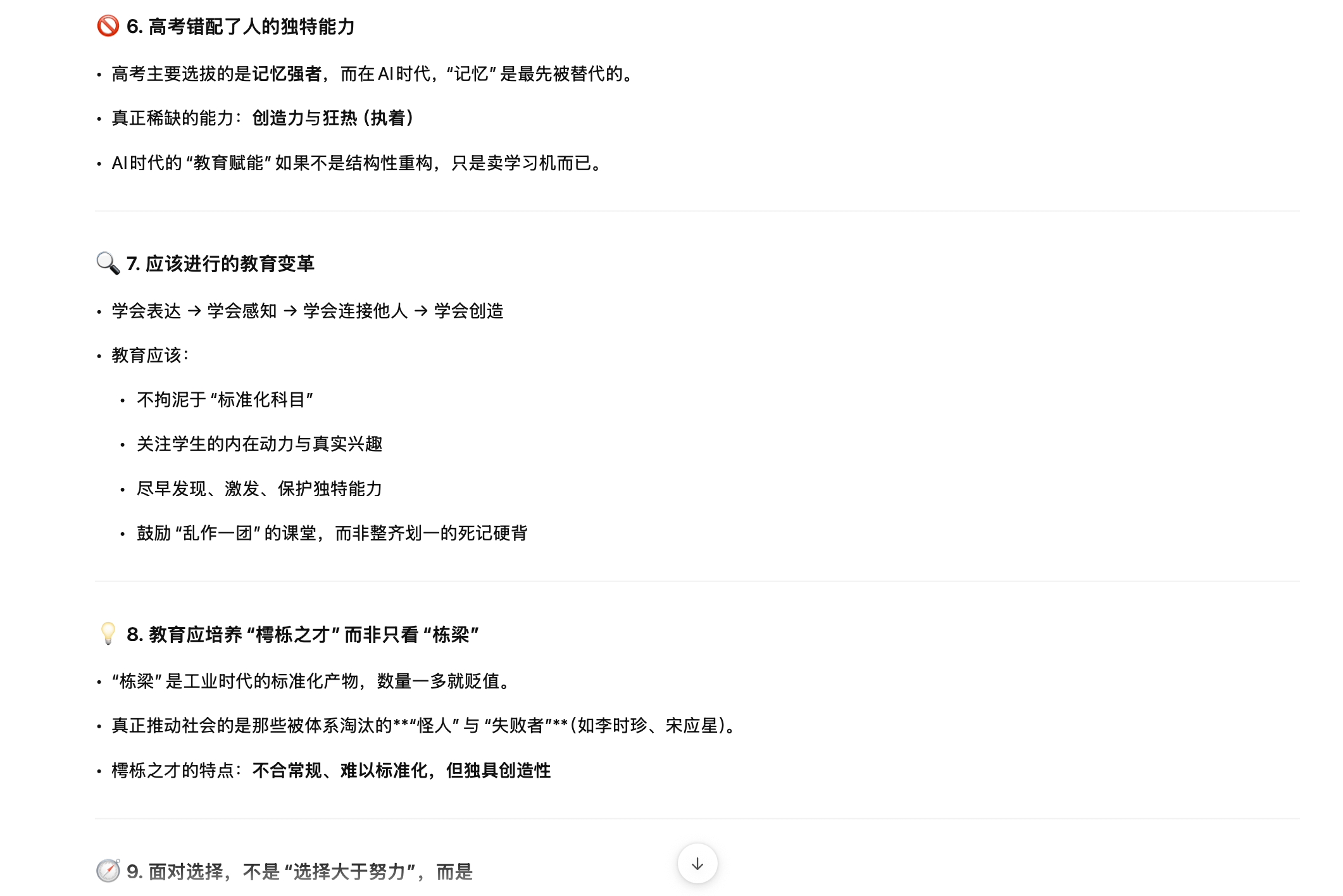

🌳 教育应培养“樗栎之才”而非只看“栋梁”

在演讲中,沈辛成提到了“栋梁”与“樗栎之才”的区别

- “栋梁”是工业时代的标准化产物,数量一多就贬值。

- 真正推动社会的是那些被体系淘汰的“怪人”与“失败者”(如李时珍、宋应星)。

- 樗栎之才的特点:不合常规、难以标准化,但独具创造性

演讲中的这几个点我非常认可,这个也是现在AI给教育界带来的很大的想象空间的部分,也就是所谓的1v1教育,延伸出个性化教育。

我们可以在保持通识能力的基础之上,放大每个个体上较为突出的那部分,每个孩子都可能被精准培养出自身最强的那一面,而不是去争同一份分数进而成为应试教育装配出来的标准化商品

🌱 教育变革的核心,是个体思想的觉醒

学会表达 → 学会感知 → 学会连接他人 → 学会创造

这个我相信也是AI时代,每位前行者都该习得的路径。当Coding门槛降低到普通人皆可触达的程度,表达能力、思维方式、品味和行动力,才是决定你能走多远的和心竞争力

就像我们想表达观点,不一定要靠写文章,也可以用观点、博客或视频。表达的媒介很多,能力也因此交叉,而这正是现实世界的常态:问题本就是跨学科存在的。

人类社会需要的是复合型人才,而不是精致的螺丝钉。我们不应被工业时代和现代文明人为划分的学科所蒙蔽,现实世界中很多事情都是需要跨学科能力来处理的

🚀 快时代慢下来

AI时代的发展快到不敢眨眼,但这不意味着我们必须随波逐流。慢下来,思考、创作,依然是抵抗时代洪流最温柔的方式。

我们可能会错过一些风口和“机会”,但只要坚持做自己想做的事,我们依然有机会成为那个自己最想成为的自己

Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next: